生命や生物を考える際、肝に銘じることにしている点が二つある。

生物学が対象としているのは、地球という惑星に発生した唯一の生命システム(細胞系)である。忘れがちだが、細胞系は極めて特殊なものであり、普遍的なものではない。「種を通じて保存されている普遍的な遺伝子」などというが、これは限定された普遍性である。物理学や化学は宇宙の果てでも成立するが、現在の生物学の適用範囲は大気圏内に留まっている。

生物について学ぶと、その複雑で精巧で緻密な構成に圧倒されるような感動を覚える。素朴な意味で「神様」を感じることもないではない。この想いが、「神様が作り給うた生命は完璧である」という信念へと変化するのも自然なことである。しかし、そこには論理の飛躍がある。

素直に考えれば、ただ一回だけ創造され、連綿と改良されているとはいえ抜本的な再構成が行われたことのないシステムが常に完全であり続けるわけがない。細胞系(生命や生物と換言しても良い)は恐らく、我々が考えているよりもずっと不完全である。これが第一点である。

また、熱力学に従うなら、起こり得ないことは起こらない。いかに「あり得ない」としか思えなくとも、生命の誕生や生物の進化は恐らく、我々が考えているほど奇跡的ではない。さらにいうなら、むしろ物理化学的な意味で「自然」な現象であったと考えることもできる。これが第二点である。

ところで、免疫系は興味深いシステムである。これは「"想定外" の抗原にも対応することを想定した」系で、その着想といい実装といい運用といい、見事という他ない。

その一方、例えばヒトは、血中の cholesterol が平均を僅かに上回る(正常値は 2.0 mg/ml 以下、2.4 mg/ml 以上で hypercholesterolemia)だけで、心血管疾患を発症する危険性が著名に高まる。免疫系が非常な robustness を示すのに対し、cholesterol に対する sensitivity はあまりにも脆弱である。生物は、未知の抗原に対する防禦系を着々と構築しつつも、しかし僅かな cholesterol 濃度の振幅は想定できなかった。

病気の原因は必ず「想定外の事物」である。細胞系の「想定」は genome に書き込まれている。したがって genomic medicine という方向性は基本的に正しい(免疫系という自己言及的なシステムが genome の書き換えを要求するのは必然である)。ここで genome から読み取るべきは、細胞系の完全性ではなく不完全性である。

病気の症状を「異常な反応」と解釈するのは誤りである。起こるべき反応は起こるべくして起こる。病的な症状の進展は、物理化学的に「自然」な反応のはずである。ただ、その現象を細胞系が想定していなかったというに過ぎない。

病的な反応を薬剤によって停止させることはできる。しかし、自然な反応を停止するからには、必ずエネルギーが消費されているはずである。このような追加のエネルギー出費もまた、細胞系にとって想定外であろう。これが副作用の根本原理である。

「病的」という言葉に対するイメージを改めなければならない。物理化学的に abnormal で irregular な反応は起こらない。したがって病気は進行するべくして進行する。悪循環は本質的に自然な cycle である。それが阻止ないし緩和されるのは、免疫系のようなシステムを細胞系が用意している場合だけである。自然治癒を過度に期待するのは、「神様が作り給うた生命は完璧である」と信じるのと同程度に望み薄である。

心臓の再生医療を行いたいとする。皮膚のような細胞から大量の心筋細胞を作ることができれば随分と便利である。現時点でも、皮膚細胞を iPS 細胞化し、得られた iPS 細胞を心筋細胞に分化させれば、目的を達成することができる。また、皮膚細胞を直接に心筋細胞へと transform できればなお良い。このような研究は既になされている。近い内に技術も確立されるだろう。

以下は比喩というより、妄想の類である。

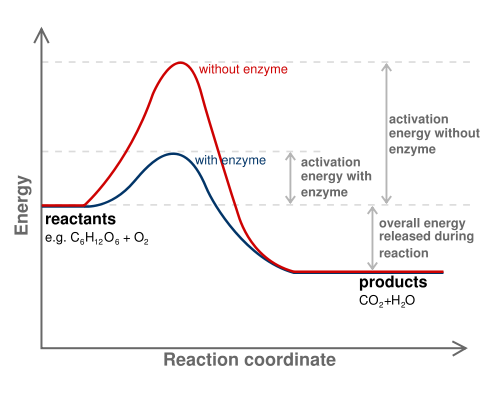

酵素反応論の教科書で必ず見られる図がある。例えば次のようなものである(「酵素反応速度論 - Wikipedia」より)。

上記の例でいえば、reactants に皮膚細胞、products に心筋細胞を当て嵌めても違和感がない。Energy level に相当するのが differentiation potential である。中間生成物を経る(energy level の山を越える)過程は、細胞を脱分化させる過程に似ている。適当な酵素によって反応に必要なエネルギーが抑制されるのと同様に、適切な因子を導入することで細胞の reprogramming 効率を高めることができる。

(以下では「エネルギー」を多様な意味で用いる。細胞が利用できる資源、といった意を含んでもいる)

Differentiation potential の物理的実体は chromatin の特定の状態、すなわち epigenetics であろう。直感的な仮説だが、その epigenetics の維持(chromatin の修飾、remodeling/transcriptional factor の発現、外来遺伝子の silencing など)に細胞が要する、ないし費やすエネルギーは、恐らく未分化な細胞ほど大きい。これは、ES/iPS 細胞の核が大きく細胞質が小さいという形態的特徴や、未分化な細胞ほど活発に分裂する事実と無関係ではないだろう。

逆に、分化した細胞の epigenetics(を含む様々の状態)は、低いエネルギーで物理化学的に安定するような構造であると思われる。だから分化は spontaneous に進行し、分化するべき細胞へとしか分化しない。

体細胞の種類は、たかだか数百である。これは、iPS 細胞のような artificial な細胞の状態が、放っておいても数百の内のどれかに収束することを意味する。これは実は不思議なことである。iPS 細胞はずっと未分化なままでも良いし、nature に存在しない細胞へと変化しても構わないはずだが、しかし必ず体細胞へと分化する。分化した細胞はエネルギー的に安定した状態だからである——、そう考えると一応の説明がつく。

精密に制御された分化の過程というイメージは、多分、幻想である。実際はかなりの部分が「自動的」であるのだろう。生命は省エネルギーである。起こるべき反応が起こるべくして起こるのは、それが物理化学的な意味で「自然」だからである。不自然を演出するときにのみエネルギーが使われる(細胞内外のイオン濃度勾配の実現など)。

最終分化した心筋細胞や神経細胞が分裂しないこと、長期間に渡って活動し続けること、活動に必要な物質を外部からの供給に依存していることなどについても、上記の観点から考えると面白い。一つ付け加えるなら、分裂しない細胞の genome は、あらゆる意味で「遺伝」情報ではない。

心筋や神経といった重要な細胞には情報に過誤があってはならず、それが広がる(個体内で遺伝する)のは論外である。しかし、細胞が分裂するという高いエネルギー状態はしばしば誤りの侵入を許し、これを検出・修正するにはさらなるエネルギーが要る(ES 細胞のような高エネルギー状態)。絶え間なく旺盛に活動する細胞に、これらのエネルギーを追加で供給することは難しい。よって、心筋細胞や神経細胞は分裂しない=低エネルギーで安定させるという方針で運営される。

この仮説は、体細胞の多くが使い捨てであることも説明する。全ての体細胞を完全な状態に保つのはエネルギーの無駄である。そこで、衰えた細胞は寿命で死ぬか、殺されるか、自殺してもらう。代わりに、幹細胞や前駆細胞といった少数の集団のみを高いエネルギーで維持し、必要に応じて新しい体細胞を供給する。低エネルギー状態への遷移は半ば「自動的」であり、しかも落ち着いた先で安定する。この過程は「自然」なので速やかに進行し、時間的損失は許容範囲内だから系は乱れない。かつ、全体のエネルギーは節約される。

この妄想をこれ以上展開するには、「エネルギー」についてより具体的に論じなければならず、癌細胞についても述べなければならないが、不勉強で今はその力がない。特に、epigenetics に関する我々の知識はいまだ不充分である。Genome でいえば、塩基配列を一所懸命に読んでいるような段階といえよう。その情報が意味するものを充分に汲み取れてはいない。

医学部に在籍しているので、病気についてよく考える。病気を包括的に定義することは難しい。病気であるという現象=症状を、生物個体における恒常性の破綻と位置付けることはできるだろう。ひとまずこの理解で、色々の事象を眺めることにしている。

生命現象と生物個体は鶏と卵の関係ではないか。そういうことを思う。

個体は遺伝子の乗り物に過ぎないという考え方がある。生命の伝達は個体の生存に優越するという思想である。

この議論は、例えば単細胞生物では成立しない。一つ一つの単細胞生物は、そのどれもが同質であり、他個体と違う identity を保持するわけではない。単細胞生物の分裂において、生命の伝達と個体の生存は等価である。

つまり、「遺伝子の乗り物」仮説は、ある程度進化した生物(個体が identity を有する生物)を前提としている。このような問題設定は無効ではないか。「生命現象と生物個体は鶏と卵の関係」と考えるのもこのためである。

進化に伴って生物は随分と複雑になり、個体は充分な identity を獲得するようになった。我々に至っては自我を持っている。この identity によって、我々は、子孫を残さないことよりも、自らの死を恐れるようになる。去勢をしてまで自己の栄達を望む宦官は、その典型である。

このような生物個体にとって、自己が自己であることこそが最大の存在証明となる。例えば生命の三大条件の一、自己複製能力などは宦官のチンポとともに彼方へと飛んでいく。ここにおいて生命と個体は明確に分離される。

生物個体において、生存と自己同一性と恒常性はほとんど同じ意味を持つ。したがって我々は、恒常性の破綻(≒病気≒死)を恐れる。社会が進むにつれて病気が大きな問題になってくるという歴史的経過は、生物個体の identity の確立、すなわちヒトの自我形成と密接な関係がある。

恒常性の破綻(病気)は生存を脅かすと同時に、自己同一性を危うくする。ある種の病気(特に、外見あるいは精神の変化が著しい疾患)が差別の対象であったのはこのためである。

病気は個体の上に発生する。これは個的であり、具体的であり、臨床的である。だから病気は長らく生物学の重要な課題ではなかった。病気と生物学の関係については改めて論じなければならない。

病気を「生物個体における恒常性の破綻」と定義したとき、果たして遺伝病は病気であるのかという疑問が出てくる。遺伝病において破綻している(と考えられる)恒常性は、「種としてあるべき」と想定されたものであり、個体のそれではない。生まれながらにして症状を抱えている遺伝病患者の「恒常性」とは何であろうか。病気と生物種の関係については改めて論じなければならない。

次は、「生物個体における恒常性の破綻」が「想定外の事物」からもたらされるということについて、機械であるところの生物個体の完全性について考えてみたい。

たこのまくら氏の日記が興味深い。

以下次号、とのことで楽しみにしている。

自分も模型少年であったから、という以外の理由でも、この記事に関心を持っている。最近、連日のように昔の夢を見ており、少年時代の記憶(の一部)が鮮明になったので、回想日記でも書こうかと考えていたのである。

今月二十日で三十歳になった。人間五十年とすれば、六割を消化したことになる。つまり、これから出会う新たな世界よりも、既に存在する回想の方が豊穰で広大で深遠な可能性もある。

最近は幹細胞の実験をしている。

独りで幹細胞を培養していると、とにかく休日が取れない上、それゆえに発生した過去の嫌な嫌な複数の出来事が想起され、不愉快が腹の奥へ澱のように沈殿していくというよりは、むしろ起ち上がり沸き上がり噴き上がり、怒りとなって爆発するような気の短い者としては、ときにピペットを握りながら眼前が真っ赤になり、思わず「う゛お゛お゛お゛」と叫びそうになることもあるのだが、いやいや正気を失うわけがないじゃないですかぁフフフなどと気を取り直しつつ、しかし最後の「フフフ」だけが実際の音声として口から漏れていて、隣にいる者を恐怖のドン底に突き落としたりしている。要するにキチガイである。

こういうときは、たこのまくら氏の寛容な態度と沈着な行動を思い出して心を落ち着かせている。これは冗談でも世辞でもなく、しかも氏には気色の悪いことであろうが、事実である。また、ジョー兄のこともよく思い出す。それから、名無しの探偵氏である。この御三方には何故か甘えることができる。長生きして頂きたい。

そこで、反投票制度を提案する。普通、選挙において、投票者は自らの貴重な一票を投じる。これは「プラス一票」であり、投じられた票は候補者の得票となる。そうではなく、どうしても当選してほしくない候補者に「マイナス一票」を投じる行為、すなわち候補者の「損票」となる投票、これが反投票である。一種の拒否権といえなくもない。

反投票というアイデアは「棄権」という文字から得た。「権利を棄てる」と訓むか、「棄てる権利」と訓むかで、棄権の印象は随分と変わる。「棄権する」という言い回しから察するに、これは「権利を棄てる」と解するのが恐らく正しい。しかし、言葉は言葉に過ぎない。権利は拡大されるべきである。我々は「棄てる権利」を得なければならぬ。

棄権の他に、白票を投じるという意思表明の方法もある。が、政治的実効性がない点では無投票と変わりない。我々が欲しているのは投票権ではない。政治意思を表明するための有効な選択肢である。棄権や白票は、その行為よりも、効力の乏しさをこそ問題にするべきである。

このことを強調するために、「投票厨」という言葉を造り、2ちゃんねるあたりに流せば面白い反応が得らるかもしれぬ。

本来、「〜厨」は「〜する者」を揶揄する蔑称である。しかし近年では用法が多様化している。無職の者が、勤労者を指して「労働厨」という。違法ダウンロードの常習者が、正規購入者を「購入厨」と呼ぶ。社会的に正常な、非難されるべきではない行為を営む者が「〜厨」とされている。

ここで、モラルの低下を指摘するのは容易である。ただ、現実はそれほど単純ではない。文脈にもよるが、「労働厨」には、「企業の言いなりになり、低賃金で過労死するまで働く者」といった意味も含まれる。既存の「モラル」を検討することなく、ただ盲従するだけの者への(多分にひねくれた)カウンターとしても機能しているのである。

この文脈で「投票厨」を議論することには、それなりの意義があるのではないか。

燃料も用意しておこう。北朝鮮の投票率は 99.9%、中華人民共和国の投票率は 90% 以上、ヒトラーを総統に選んだ選挙の投票率は 95.7% であるという。

二〇一〇年参議院議員選挙の投票用紙が手元にある。

票を投じたい候補者や政党がない場合、無投票に徹することも一つの見識である。しかし巷では、棄権行為は「投票率の低下」という現象へと歪曲され、非難される。そして、とにかく投票に行けと尻を叩かれる。

棄権は、選挙権を構成する重要な権利であり、否定されるべき行為ではない。むしろ、棄権という行為にほとんど政治的実効性がないことをこそ問題にすべきであろう。政治態度を表明するのに、投票以外の、そして棄権よりも有力な選択肢があっても良い。

そこで、反投票制度を提案する。普通、選挙において、投票者は自らの貴重な一票を投じる。これは「プラス一票」であり、投じられた票は候補者の得票となる。そうではなく、どうしても当選してほしくない候補者に「マイナス一票」を投じる行為、すなわち候補者の「損票」となる投票、これが反投票である。一種の拒否権といえなくもない。

実施方法は簡単である。投票所に、黒と赤のボールペンを用意する。投票したい者は、候補者や政党の名前を黒字で書く。反投票したい者は、赤字で書く。これは、票の総数は変わらず、候補者の数だけが二倍になったことに等しい。集計作業の増大も、許容の範囲内であろう。

反投票制度が実現すれば、選挙への参加率は確実に上昇するだろう。候補者に投ぜられた票の「賛否率」など、興味深い数字も得られそうである。得票二万・損票一万の候補者と、得票一万・損票ゼロの候補者、果たしてどちらが民意を代表するに相応しいか。考えてみるのも面白い。

選挙戦では、候補者間で交わされる舌戦や怪文書が凄まじいものとなり、候補者の品性と有権者の民度を反映した壮絶な泥仕合が繰り広げられるに違いない。候補者の名前を連呼するだけの現状よりは、よほど愉快である。

その存在が疑問視すらされている参議院の選挙では、これくらいの遊びがあっても良い。参議院議員候補を見る限り、彼らの全員が真面目に立候補しているとはとても思えない。したがって有権者も、全員が真剣に投票する義理はないのである。

電子書籍の利便性を認識しつつ、紙の本に執着している。その理由について述べる。

電子書籍に限らず、デジタルコンテンツには、複製防止を目的としたロック、あるいは暗号化が施されている。例えば Apple が倒産し、iPad が壊れたとき、iBooks で購入した電子書籍は読めなくなる。モノとして購入する紙の本とは、この点が決定的に異なる。電子書籍の実体は、データへのアクセス権である。

もう一つは譲渡の問題である。紙の本は、適切に保存すれば数百年に渡って伝世させることができる。一方、電子書籍はデータへのアクセス権でしかないので、蔵書を他者に残すことができない。

読書家は本を手放さない。「自分とは無関係の都合によって読めなくなる本」や「家族や友人に残すことができない本」など、彼らにとって本ではない。当然、電子書籍には慎重になる。読書家が紙の本に拘泥するのは、anachronism や保守主義からではない。指の脂でギトギトになった iPad の液晶では見えぬものを視ているのである。

Publisher に都合の悪いこれらの事実は、繰り返される電子書籍の宣伝の中で、いつも曖昧にされている。読者は自らの権利のために声を挙げるべきだが、議論は盛んではない。問題意識を持つ読書家は、まだ紙の本を読んでいるからである。

状況を進捗させるには、電子媒体でしか読めない魅力的な書物が必要である。電子書籍は、作者としての参入が紙の本よりも容易なので、この点について心配はない。いずれ優れた作品が続々と発表されるだろう。

個人的には、電子書籍に期待している。問題が解決されれば、紙の本は駆逐されるとも思っている。しかしそれが何年後になるかはわからない。

想像を逞しくしてみよう。

予言しておくと、「死亡した父が購入した電子書籍を息子の私が閲覧できないのは不当である」といった訴訟が、米国あたりで間違いなく起こる。この種の問題を解決し、電子財産に関する法整備を行うには、「個体」の認証システムが必要になる。

現在の個人認証システムでは、一人の人間が複数のアカウントを所持する、既存のアカウントを他者に譲渡する、他者のアカウントを乗っ取るといった行為が可能である。これに対し、国民 ID と生体認証を複合した個体認証が確立されれば、その一意性によって——逆説的だが——、電子財産の譲渡や相続、権利の保全(購入したデータへの永続的なアクセス)といった課題が解決され得る。

(個体認証の是非について、ここでは論じない。しかし大きな流れとして、個体認証システムは否応なく整備されていくであろう)

まとめよう。現在のところ、読書家が電子書籍に手を出す理由は全くない。しかし電子書籍は、その利便性ゆえに問題を解決する方向で発展していくことが予測される。

読書家は電子書籍の完成を願っている。火事(本の滅失)や地震(本や本棚による圧死)の恐怖から解放されたいからである。

佐藤優の本を読むと、「北方四島は日本固有の領土である」という文句を何度も目にすることになる。昭和二十年八月十五日以降、千島・樺太を含む北方領土は、対日参戦した極東ソ連軍に占領された。佐藤の主張は情理両面において正しい。日本の国是、外交方針として採用されるのは当然である。

それにしても「固有」とはどういう意味だろうか。この言葉は、いささか詐術的ではないか。神器問題と同じ違和感を感じる。

神器とされるモノは、いつか、どこかで、誰かが作ったはずである。天皇がいなかった時代に、神器だけが存在するわけがない。だが、天皇の実在に関する議論が盛んな一方で、神器問題はひっそりと無視されている。

「日本固有の領土」とは、「神代から伝世する神器」と同じレベルの「物語」ではないのか。北方四島は、歴史の「ある時点」で日本に帰属したものである。北海道全土に日本の主権が及んだのは江戸時代後期以後、択捉島の東側にロシアとの国境が引かれたのは、日露和親条約(一八五五年)においてである。僅々百数十年前、随分と最近の「固有」である。

「固有」という言い方を止めたらどうか。島国である日本は、国境問題に鈍感である。国境は、太古の昔から、何となく自然に存在していたと考えがちである。そのような意識を脱却し、啓蒙を促すためにも、「〜年以来の領土」「〜条約以来の領土」と主張すべきだろう。問題の焦点が明確になり、歴史への関心も高まる。

ところで、「固有」を最も厳しく解釈するとどうなるだろう。『日本書紀』に依れば、伊弉諾尊と伊弉冉尊が産んだ島々は以下の通りである。

これらが大八洲である。続いて對馬嶋(対馬)、壹岐嶋(壱岐)、数々の小島が海の泡から生まれ出でる。これらの島々を合わせて、葦原中国(豊葦原瑞穂国)という。越洲が別になっていることからもわかるが、豊秋津洲=本州全島ですらない。「秋津」の字が示すように、要は稲作地域のことだろう。東北はおろか関東も怪しい。もちろん、北海道や琉球に関する記述はない。

中国の歴史に見る通り、国土の範囲は時代とともに流動する。「固」「有」という強い意味の文字を当てると錯覚を起こし、誤解を招くのではないか。

国境問題が複雑な欧州などでは、どのような用語が使われているのだろうか。もっと冷静で、見識ある言葉が存在しそうなものである。

「天智朝と天武朝」を書いた後に『日本書紀』を繙いた。

色々の疑問が湧く。

史上初の女性天皇は推古である。記紀の記述を信ずる限り、そうである。そして、それは真実であろうとも考えられている。

時代を上ると、継体天皇が出てくる。応神天皇五代を名乗るこの人は近江にいたという。五十七歳のとき、武烈天皇が崩御した。武烈には継嗣がいなかったため、大伴金村が継体を帝位に就けるために迎えに来た。臣たちは忠誠を誓って即位を請うたが、継体は何か裏があるとして、なかなか立たなかったという。

継体を訪ねる前、大伴金村は仲哀天皇五代の倭彦王なる人を丹波に訪ねている。しかし、兵を引き連れた金村らを見た倭彦王は、驚いてどこかへと逃げてしまった。

註釈によれば、倭彦王の逸話は他書に見られぬという。継体の話も含めて、どうも曖昧である。応神や仲哀の五世というのも怪しく、疑義を呈されてもいる。けれども、継体天皇とされる人物は実在したのだろうと考えられている。

もう少し時代を上ると、倭の五王とされる天皇たちがいる。中国の記録に対応する大王が日本に存在したことは間違いないだろう。もっとも、天皇と倭の五王の対応も、確定はされていない。

その前の時代に応神天皇がいる。応神の父は仲哀天皇、母は神功皇后であり、仲哀の父は日本武尊である。この頃になると、実在と架空の区別が茫洋としてくる。事跡に関しては荒唐無稽ですらある。例えば神功皇后は、三韓征伐の最中に産気を催すが、腰に石を挟んで神に祈り、出産を遅らせる。ウンコではないのだから、我慢をして止まるものでもあるまい。しかし、彼らのモデルになった人物は存在したであろうと思われる。

応神天皇から遡ること五代の崇神天皇は、実在したと考えられる最古の天皇である。これより以前は缺史八代とされ、およそまともな議論はされていない。これらの天皇は事跡の記録も少なく、しかし在位期間や寿命だけは随分と長い。孝霊天皇に至っては在位七十六年、享年百二十八歳という。実在を信じる方が難しい。

そして神武天皇である。神武の父は鸕鶿草葺不合尊、皇后・愛蹈鞴五十鈴媛命の父は事代主神、つまり神である。ここにおいて、歴史と神話が地続きで融合する。神武のモデルになった人物は当然いたであろう。だが、この記録を鵜呑みにすることは到底できぬ。

我々は、一つの書物に記された、推古に関する記述を信じ、神武の記録を信じない。

もう少し続けよう。

神武の祖父・瓊瓊杵尊は、天照大神から豊葦原瑞穂国を授けられ、高天之原から降ってくる。このときから神武に至るまで、実に百七十九万二千四百七十余年という。百八十万年前といえば、ようやくホモ属が誕生した頃である。もちろん日本列島など存在しない。

天照大神は瓊瓊杵尊の祖母にあたる。その弟が素戔嗚尊である。天照大神の岩戸隠れの際に八咫鏡と八尺瓊曲玉が登場し、素戔嗚尊が八岐大蛇を退治したときに草薙剣が現れる。これが瓊瓊杵尊に授けられ、以後、天皇家に連綿と伝世しているという。ここでも歴史と神話が——物質という形を伴って——融合している。

天皇の実在を云々する世界観を敷衍すれば、神器の来歴を信じることはできない。神器とされるモノは、いつか、どこかで、誰かが作ったはずである。天皇がいなかった時代に、神器だけが存在するわけがない。だが、天皇の実在に関する議論が盛んな一方で、神器問題はひっそりと無視されている。

天皇家は神器をどう考えているのだろうか。以下は、昭和天皇による、昭和二十年八月九日の回想である。

当時私の決心は第一に、このまヽでは日本民族は亡びて終ふ、私は赤子を保護する事が出来ない。

第二には国体護持の事で木戸も仝意見であつたが、敵が伊勢湾附近に上陸すれば、伊勢熱田両神宮は直ちに敵の制圧下に入り、神器の移動の余裕はなく、その確保の見込が立たない、これでは国体護持は難しい、故にこの際、私の一身は犠牲にしても講和をせねばならぬと思つた。

(『昭和天皇独白録』「第二巻 鈴木内閣(九)八月九日深夜の最高戦争指導会議」)

神器が失われると国体の護持ができなくなるので、昭和天皇はポツダム宣言の受諾を決意した。昭和帝の神器への執着はよく知られている。神器は、実際の歴史に大きな影響を与えているのである。

史書の各記述が事実であるかどうかは、ある意味ではどうでも良い。個々の具体的な歴史観が、それを持つ人をどのように動かすかこそが重要である。その位相において、歴史は、思想や信条や信仰——「物語」——へと転化する。神話そのままの神器などあり得ぬと理解することと、伊勢神宮で柏手を打つことの間に矛盾はない。

無論、歪曲されたフィクションに基づく歴史観は却下されるべきである。そのために歴史学が存在する。歴史に限った話ではない。白黒が明確な科学においても、我々は、誤りとされる理論(天動説、前成説など)について学ぶ。科学観を養うには、様々な「物語」に触れ、その成立と帰趨を知ることが肝要だからである。その上で、自分の判断をもって捨てるべきは捨て、容れるべきは容れる。

学問の目的は正しい知識を記憶することではない。己の paradigm に基づいて新たな課題に立ち向かうことである。歴史観や科学観は作業仮説を提供し、問題解決の具体的な方法を示唆する。また、主観と客観の中間、ある範囲内で通用する視点を提供する。これなくして、何事をも物語ることはできない。

「八岐大蛇から草薙剣が出てくる」ことと、「『八岐大蛇から草薙剣が出てきた』と『日本書紀』に書いてある」ことは峻別されねばなるまい。前者は物語であり、後者は史実である。それぞれをあるべきところに収めることができるならば、撞着することは何もない。